前回→

2.6 作成

設計が完了したら実際に電装を作成していく。定められた製作期限がある場合は

基板、ソフト、筐体の優先順位で作成していく。基板が完成しないとソフトウェアの

テストができない、回路寸法が確定しないと筐体寸法が定まらないためである。

2.6.1 基板作成

基板にはユニバーサル基板と PCB 基板の 2 種類がある。PCB 基板は配線密度

が高く小型軽量化しやすい、自分で配線をする必要が無いなどの利点があるが、基

板作成ソフトの勉強が必要とか配線を途中で変更できない等の理由で初めはユニ

バーサル基板を利用することを勧める。

2.6.1.1 ユニバーサル基板

ユニバーサル基板とはガラスエポキシ製の板に多数の穴が開けてあって、

穴の周りにランドという銅箔をつけたものである。穴と穴の間隔は 2.54mm

(0.1 インチ)となっていて、表側からリード部品の端子を差し込んで裏側

からハンダづけして固定し、スズメッキ線やポリウレタン線(UEW 線)で

配線していく。

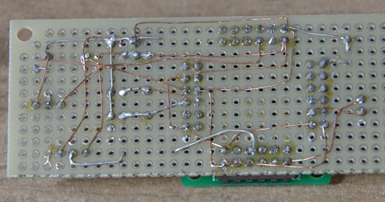

図はユニバーサル基板を用いて作成した基板の裏面である。銀色の導

線がスズメッキ線である。スズメッキ線は表面が被覆されていないので別

の導線や金属に触れていると意図しないところに電気が流れてしまう。方

眼紙などに書き込んで、どの部品をどこに配置してどう配線すれば交差し

ないかを考えてから配線を始める必要がある。

スズメッキ線以外の配線材料としてポリウレタン線がある。これは導線

の表面をポリウレタンで薄く被覆したもので、ハンダ付けをしたところだ

けが被覆が溶けて導通するようになるので配線を交差できる。

図はスズメッキ線とポリウレタン線を用いて作成したユニバーサル基

板の裏面である。この写真でもわかるように、ポリウレタン線はどことどこ

が繋がっているかが確認しづらい(目視でもテスターでも)。またハンダ付

けの際の加熱が不十分だと接触不良になりやすいので、配線が混み合って

きてスズメッキ線ではどうしても配線できないときのみ用いること。

2.6.1.2 PCB 基板

PCB 基板を用いる場合には基板作成ソフトでデータを作成し、専門の業

者に発注することになる。手間はかかるが一度作成してしまえば複製しや

すい、ハンダ付けの際のミスが起こりにくいという利点がある。しかし最大

のアドバンテージは配線密度(一定の面積にどれだけの配線が入るか)の高

さと表面実装部品(SMD:Surface Mount Device)の使用による小型軽量

化、コストカットである。以下では前述の EAGLE で回路図を作成したもの

として一連の流れを解説する。

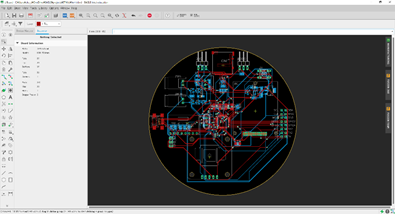

1 部品配置、配線

回路図から基板図を生成し、部品を適切に配置していく。使用してい

るライブラリが正しいものであれば実物が異なってくることは少ない

が、基板図は平面なので部品の高さや幅などを想像しながら適切に配

置する。配置が完了したらソフトウェアのガイドに従って配線を行っ

ていく。大規模で複雑な基板の場合は自動配線を用いて作成する。詳し

い手順に関してはここに記載するにはあまりに膨大になるため別紙と

する。

赤いシンボルが表面、青いシンボルが裏面である。背の低い表面実装部

品は裏面に集中して配置してある。図中では小型化のため部品の位置

向きがバラバラだが、できれば同じ抵抗値の抵抗や容量のコンデンサ

は列にして配置するとハンダ付けの際のミスを防ぐことができる。

2 デザインルールのインポート

続いてデザインルールのインポートを行う。デザインルールとは配

線の最小幅やビア(基板上の穴)の径などを指定するものである。これ

は業者ごとに決まっているので、注文サイトに記載してある値をもと

にデザインルールを作成する。業者によっては EAGLE に対応したデザ

インルールファイル(.dru)を配布している場合もあるので活用する。

3 ガーバーデータ出力

指定したデザインルールにしたがってガーバーデータを出力する。

ガーバーデータとは PCB基板を作成する機械に入力するデータのこと

で、どこを配線するかというデータや表面に印字する文字のデータな

どが入っている。EAGLE ではこの操作を CAM Processor から行う。

出力したガーバーデータを個別に送信するとか zip ファイルに圧縮し

て送信するとか業者によって入稿方法に違いがあるので注意する。そ

の設定をまとめたファイル(.cam)を業者が配布している場合もある。

4 発注

各業者のサイトの指示に従ってデータを入稿して発注する。PCB 基

板作成業者は国内、海外を問わず様々あるが、値段の関係からほとんど

中国のメーカー一択となる。国内では老舗の P 板.com やスイッチサイ

エンス、中国メーカーでは PCBGoGo や FusionPCB、Elecrow などが

有名である。中国メーカーでは 100mm×100mm までは$5 程度が相

場となっており、送料を入れても国内メーカーと比べるとかなり安く

なる。サービス、納期の点でもかえって良かったりする(料金表にはな

いが両面にシルクをつけられないか聞いたところ無料で対応してくれ

た)のでぜひ利用してみて欲しい。ただし 100mm×100mm を超えた

りオプションを指定したりすると国内メーカーと差がなくなるので、

なるべくサイズ内に収める。また値段のほとんどを送料が占めるので

なるべくまとめて発注する。

2.6.1.3 はんだ付け

ハンダづけの仕方などについては電子工作に関する Web サイト等を参照

していただきたい。ハンダづけの技術は数をこなすしか上達の道が無いの

で、電装以外でも電子工作を楽しんでやってみることが必要である。

ユニバーサル基板と PCB 基板で共通する注意点として、極性のある部品

は向きを間違えると危険なのでハンダ付けの前にデータシートを必ず確認

する。また一見ハンダ付けされているように見えても導通していない場合

があるのでハンダ付け後はテスターで導通を確認する。

2.6.2 プログラム作成

基板作成と並行してプログラムの作成を行う。ここでは具体的なソフトや言語

の使用法については記載しない。プログラミング技術に関しては担当者に頑張っ

てもらう他ない。

2.6.2.1 ライブラリ

ロケットの電装では様々な種類のセンサを様々なマイコンで取り扱う。

新しく電装を作るたびに一から書き直していたのでは労力がかかりすぎる。

そこでセンサごとに初期化、読み取り、書き込みなどの一連の処理をまとめ

たライブラリを作成する。同じ言語が使用できるマイコンなら種類が変わ

ってもインターフェース(外部と関わる部分、通信など)を書き換えること

で転用することができる。作成されたライブラリを使用するだけでなく、新

しくライブラリを作成した場合には後述する GitHub などを用いてチーム

と共有する。中身を知らなくても使うことができるのがライブラリの利点

だが、全くなにも知らないままでは問題が発生したときに対処できないの

で、最低限内容を理解しておくことは必要である。

2.6.2.2 タイムアウト

タイムアウトとは一定時間センサなどから応答がなかった場合にそれを

検知したり無限ループに陥らないようにしたりする機能のことである。ハ

ードウェアを扱うロケットの電装では様々な要因でプログラムが無限ルー

プに陥る可能性がある。例えば「センサからの値が来るまで待つ」という処

理をするとき、振動などでセンサが外れてしまっていたらそこでプログラ

ムが停止する。このような場合に備えて例えば「1 秒以内に応答が帰ってこ

ない場合には無視して先へ進む」という動作をするのがタイムアウトであ

る。どれくらい待つかはセンサ次第だが、パラシュート開傘などタイミング

を絶対に遅らせることのできない処理が確実に行えるようなプログラムと

する。

2.6.2.3 ソースコード管理

作成したソースコードは適切な手段で管理する。例えばだれか一人の PC

上に保存されていた場合、その PC が故障、紛失した際に打ち上げができな

くなってしまう。また常に最新版を書き換えて開発していると、途中で戻し

たくなっても戻せなくなってしまう。そこで GitHub などを用いてクラウド

上でソースコードをバージョン管理する。またライブラリや EAGLE の部品

などもクラウドで共有することで、次回別の人が同じ作業をする必要がな

くなる。

2.6.3 筐体作成

設計をもとに筐体を作成する。実際の作業は他班に委託しても良いが、内部

のパーツは基板の設計変更などに柔軟に対応するため班内で作成したほうが

良い。接続部分や外部に接続されるコード類の取り回しなど、機体を作成して

いる班との連携をとって進めていく。

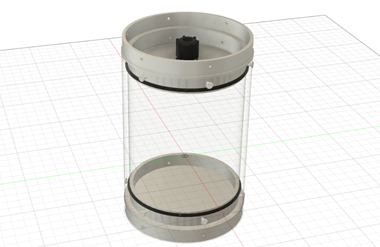

2.6.3.1 CAD

3D の設計図を描くためのソフトを CAD という。基板概形が固まってき

たら CAD モデルを作成し、機体のスペースにきちんと収まるか、電池など

をどのように固定するかを検討する。大規模な工作の無い電子班とはいえ

CAD は最低限扱えるようになっておくべきである。

2.6.3.2 水密

水密は水が侵入しないようにした容器のことである。海打ちで海面に着水

する場合は水密を作成してその中に電装を格納する。これも他班と連携し

て作成していくことになるのだが、注意点として外部に出るケーブルが挙

げられる。基本的に電装設計では回路に水が入ってこないものとして設計

する。しかし機構駆動用のモータの電源、信号線や気圧センサ(水密内は気

圧が変化しないため外部におく)、フライトピンなどはどうしても外部に出

さなければならない。当然着水後は電解質である海水に浸かるので、ショー

トを防止する回路などを備えておかなければならない。またケーブルを出

す穴の部分は浸水しやすいのでケーブルグランドなどを使って適切に防水

する。

次回→